L'analfabetismo religioso

Perché cancellare la cultura religiosa non è una buona idea per nessuno

Ciao, io sono Eugenio Radin e questa è la newsletter in cui parlo di filosofia e argomentazione! Questo progetto costa tempo e fatica: se vuoi aiutarmi a portarlo avanti, puoi contribuire iscrivendoti gratuitamente!

Un passo avanti e uno indietro

Nonostante i giornali non manchino di sottolineare quotidianamente tutta una serie di tendenze negative, che rischiano di farci percepire il mondo come un luogo molto peggiore di quanto non sia in realtà, nella società contemporanea sono presenti molti trend incoraggianti e uno di questi riguarda l’alfabetizzazione.

È sufficiente dare una rapida occhiata a questo grafico per accorgersi dell’entità dei progressi compiuti in tal senso negli ultimi duecento anni.

Se con “alfabetizzazione” vogliamo indicare la pura capacità di leggere e di scrivere, allora non possiamo che ammettere di vivere ormai in una società altamente alfabetizzata.

Eppure, pur aumentando la scolarizzazione, permangono altri tipi di analfabetismo per nulla innocui, che non soltanto continuano ad esistere, ma che addirittura crescono, soprattutto nel colto ed avanzato Occidente in cui viviamo.

In primis l’analfabetismo funzionale, ovvero l’incapacità di comprendere il contenuto, il messaggio, la morale di un testo, al di là di quello che è il suo puro significato letterale.

I dati a proposito sono angoscianti, ma l’analfabetismo funzionale non è certo l’unico problema. Oggi vorrei soffermarmi su un altro tipo di ignoranza, che spesso viene banalizzata ma che rischia in realtà di creare problemi nient’affatto banali: parliamo allora dell’analfabetismo religioso.

Una questione di cultura

Lasciatemi chiarire subito una cosa: la carenza di conoscenza in ambito religioso non è un problema che riguarda soltanto i credenti. Al contrario, riguarda tutti noi: praticanti, atei, agnostici, pagani o blasfemi.

Qui, infatti, non si tratta tanto della fede che ognuno di noi può avere o non avere riguardo al contenuto di una rivelazione. Si tratta piuttosto di ignorare un retroterra culturale che influenza anche aspetti apparentemente slegati dalla religiosità.

Si tratta, insomma, di una conoscenza del mondo in cui la religione si intreccia con la storia, con la filosofia, con l’arte, ecc. e che fornisce alcune categorie grazie a cui possiamo comprendere meglio il presente (le nostre convinzioni, le nostre attitudini, le nostre abitudini alimentari, i nostri modi di dire e anche alcune fondamentali scelte politiche le cui ricadute pesano su tutte le nostre teste).

Anche se personalmente sono lontano dalla visione filosofica di Umberto Galimberti, mi trovo d’accordo con lui quando afferma che noi occidentali siamo tutti cristiani: persino coloro che non credono nelle verità trascendenti o nella divinità di Cristo.

“Il cristianesimo - ci insegna Galimberti - è una cultura”; una cultura che ci ha trasmesso alcuni concetti che sono poi usciti dalla sfera del sacro e che hanno modellato l’intero Occidente. Ad esempio (sempre citando il filosofo della techne) l’idea secondo cui il passato è male, il presente è redenzione e il futuro è orizzonte di salvezza. Il concetto stesso di progresso storico, secondo Galimberti, avrebbe insomma il suo cuore nella filosofia cristiana.

Non so se mi spingerei a tanto, ma è indubbio che molti fatti della nostra vita potrebbero essere compresi meglio se avessimo una conoscenza più approfondita delle dinamiche religiose (non solo cristiane, ma anche musulmane, ebraiche, buddiste, ecc.).

Facciamo tre esempi, anche se non basteranno per rendere giustizia all’ampiezza del problema:

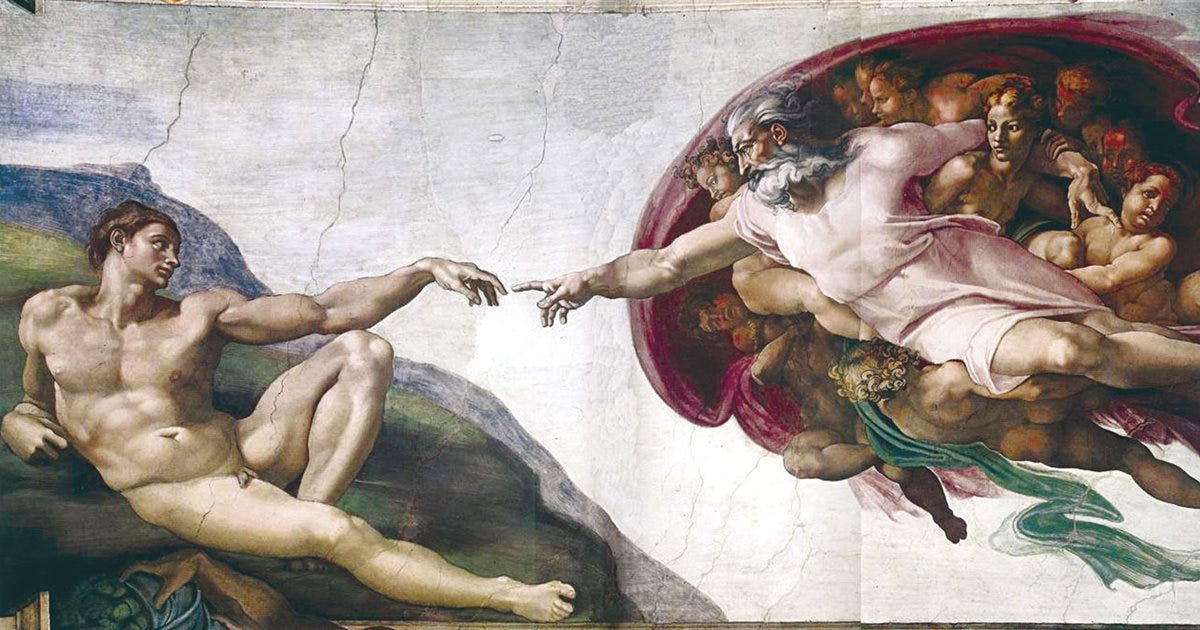

Prendiamo l’arte come primo caso di studio. Possiamo certamente apprezzare un quadro di Caravaggio (come quello che ho inserito qui sopra) anche senza riconoscere i personaggi rappresentati. Ma se siamo in grado di identificare Giuda e se ricordiamo la vicenda della cattura di Gesù, allora la nostra comprensione si amplifica - allora la sofferenza sul volto di Cristo assume una luce diversa, perché possiamo identificare in essa il dolore dell’amicizia tradita; allora sull’espressione di Giuda si disegna quel dissidio interiore, quasi dostoevskiano, di colui che, avendo commesso il male, va alla ricerca un’impossibile redenzione.

Secondo esempio. L’analfabetismo religioso può rendere più difficile anche lo studio della filosofia. Ciò non riguarda soltanto i filosofi prettamente cristiani come Sant’Agostino o San Tommaso, ma anche pensatori razionalisti come Kant, il cui imperativo categorico (Agisci soltanto secondo quella massima che vorresti divenga una legge universale) assume un significato più ampio se lo si accosta ai comandamenti evangelici (Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te; Ama il prossimo tuo come te stesso).

Infine (e questo “infine” è soltanto un vezzo sintattico, ché la lista sarebbe molto più lunga) sono la stessa storia e la stessa politica a richiedere, per una loro piena comprensione, una conoscenza della storia delle religioni. Come possiamo comprendere per bene i vari dissidi tra i diversi popoli arabi, ad esempio, senza conoscere la differenza tra sunniti e sciiti? Come possiamo riconoscere le sfumature di mentalità tra l’area mediterranea e l’area germanica senza accennare alle differenze tra cattolicesimo e protestantesimo? Come possiamo avere un giudizio oggettivo su Israele e Palestina senza sapere nulla di ebraismo e islam? Certo, direte, le guerre sono sempre scatenate per motivazioni politiche. Ma al di sotto di quelle motivazioni politiche ci sono narrazioni religiose che, per quanto becere, infuocano buona parte della popolazione e che per essere risolte devono prima essere comprese.

Ciò che stai leggendo ti piace? Ti chiedo allora di sostenere questo progetto iscrivendoti gratuitamente alla newsletter. Ti ringrazio da subito.

Se la Bibbia l’ha scritta Gesù

La situazione, invece, è drastica. Non si tratta nemmeno di conoscere le scritture, le differenze teologiche tra le diverse correnti cristiane o i princìpi che stanno a fondamento delle altre religioni: se si legge il rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, ciò che emerge è un’ignoranza molto più profonda. Il 30% degli italiani non conosce i nomi degli evangelisti; solo l’1% sa elencare tutti e dieci i comandamenti (nonostante la bella canzone di De Andrè possa fornire un ottimo aiuto mnemonico) e alla domanda “Chi ha scritto la Bibbia?” qualcuno risponde addirittura che è stato Gesù (che è una risposta così drammatica, che fa quasi ridere).

Sono sicuro che molti lettori storceranno il naso, ritenendo che tutto ciò non sia affatto importante. Diranno che la religione è soltanto “l’oppio dei popoli” e che si vive bene anche senza sapere che San Marco è qualcosa di più del nome di una piazza veneziana (o di una pizzeria, come cantava Guccini).

Ripeto allora che qui non si parla della fede nei dogmi ma della conoscenza di una cultura. Come si dice in questi casi… chi ha orecchie per intendere intenda!

In ogni caso, per fornire altri argomenti, voglio fare un breve accenno a due opposte derive a cui l’analfabetismo religioso può condurre.

Estremismo e compiacimento

La prima deriva riguarda gli estremismi. Se la nostra conoscenza della cultura sacra è scarsa, quel poco che sappiamo verrà facilmente manipolato e utilizzato come combustibile per fornire energia a visioni bigotte e intransigenti.

Anche in ambito religioso, infatti, l’apertura al dubbio e alla domanda deriva dalla consapevolezza della complessità.

Spesso gli estremisti e i più bacchettoni tra i credenti hanno una conoscenza soltanto letterale delle scritture e ignorano sia la storia, sia i profondi interrogativi teologici, filosofici, ed esistenziali che stanno alla base della loro fede; non riescono a concepire l’allegoria, la metafora, il mito e così finiscono per imporre la lettera sull’interpretazione.

Gli effetti di questa deriva possono essere molto gravi, come dimostrano i vari califfati mediorientali o, ad esempio, la forte opposizione all’evoluzionismo che ancora fa proseliti in alcuni ambienti, soprattutto statunitensi.

Per evitare questa deriva, però, si cade spesso nel vizio opposto, cioè nel compiacimento della propria ignoranza e della propria indifferenza, nello sberleffo, nella sensazione che, pur non sapendo un bel nulla, si sappia più di tutti gli altri. Forse c’entra l’effetto Dunning-Kruger; ciò che è certo è che non è raro trovare ferventi avversari delle religioni convinti della propria superiorità intellettuale, ma totalmente incapaci di spiegare la differenza tra fede e religione o di scindere, nelle vicende della Chiesa, la storia politica dalla riflessione teologica.

Esattamente come gli estremisti, anche i compiacenti si rifiutano di problematizzare; ridicolizzano basandosi su visioni caricaturali e infantili della religione, sulla bella favola dell’uomo con la barba bianca che sta seduto sulle nuvole, senza rendersi conto che (tranne che per i bigotti) quella favola è un’immagine intesa a richiamare idee ontologiche enormemente più profonde complesse.

Faccio mea culpa: anch’io, in passato, sono stato un compiacente. A nulla sono valsi anni di catechismo, né la lunga frequentazione dell’associazionismo cattolico. Ciò che ha cambiato il mio sguardo sulle questioni religiose è stato, invece, l’approfondimento e lo studio della filosofia.

La scoperta di pensatori come Agostino, Eckhart, Spinoza ha messo in dubbio ciò che credevo di sapere; la lettura della Critica della ragion pratica ha aperto prospettive nuove e quella integrale dei Vangeli mi ha fatto capire che in essi c’è molto di più di quanto non si pensi; l’approfondimento di alcune opere della storia dell’arte e dell’architettura ha aperto il mio sguardo a forme diverse di espressione fideistica; il confronto con persone erudite, tanto credenti quanto atee, ha favorito il libero dibattito intellettuale.

Se c’è una cosa che ho capito, in questo percorso, è proprio questa: che l’ignoranza fa male tanto in un senso quanto in un altro. Che, forse, per risolvere tutti i problemi che la religione ha creato e continua a creare, è necessario chinare la testa sui libri e fare lo sforzo di capire di che cosa parliamo quando parliamo di Dio.

Grazie per avermi letto fin qui, se vuoi puoi farmi sapere che ne pensi rispondendo a questa mail: leggerò con piacere il tuo commento. Ricordati anche che puoi condividere questa newsletter con i tuoi amici e conoscenti, in modo da aiutarmi a diffondere il mio progetto!

Per iniziare a rispondere a questa domanda consiglio questo agevole testo di filosofia della religione: Si fa presto a dire Dio - Riflessioni sul multiculturalismo religioso.

Scarpi cerca tornare alle radici della domanda su Dio per provare a comprendere come nasca il fondamentalismo e cosa significhi “credere”, in una società sempre più multiculurale.

Per i più temerari consiglio anche un manuale di storia delle religioni (che ho utilizzato in passato per un esame universitario e che mi sembrava ben fatto) scritto dallo stesso Scarpi assieme ad altri tre autori.

Lascio entrambi i testi nella mia vetrina Amazon a cui potete accedere da qui. Aquistando dal link il prezzo per voi rimarrà lo stesso, ma una piccola percentuale mi verrà riconosciuta dalla piattaforma.

Grazie ancora e buono studio!

Buongiorno Eugenio, le tue newsletter danno sempre ottimi spunti. Aggiungo un punto (o meglio una postilla) sulle derive dell'analfabetismo religioso: l'ignoranza compiaciuta comporta l'incapacità di argomentare le proprie posizioni e l'esaltazione -passiva- di forme di presunta libertà, di pensiero e di azione, che vanno a giustificare scelte e azioni dettate il più delle volte da puro individualismo ed egocentrismo. Mi lascia sempre perplessa, per dirla in modo delicato, ad esempio chi taccia di superstizione e irrazionalità certi aspetti del cristianesimo per abbracciare pratiche come la "manifestazione" di ciò che vuoi ottenere (la mitica abbondanza). Insomma, come ogni forma di ignoranza, anche quella religiosa sottrae strumenti di comprensione di sè, degli altri e del mondo e impoverisce sia individualmente che collettivamente.

Aggiungo due note personali: la prima riguarda il percorso tuo personale dal compiacimento all'approfondimento grazie alla filosofia, passando per anni di catechismo e di associazionismo cattolico: ah fratello! Come ti capisco, il mio è identico!

La seconda nota è che mi hai fatto battere il cuore citando il professor Scarpi: è stato grazie a un suo esame che ho scoperto l'autore che poi divennne quello della mia tesi, Ernesto de Martino (insieme ad Heidegger, sul concetto di presenza). E Scarpi è stato il mio controrelatore! (Ammetto che lui come professore non mi entusiasmava, ma i suoi corsi sull'antropologia delle religioni sono stati per me fondamentali, anche per il mio percorso di fede, oltre che per la crescita intellettuale).

Ciao Eugenio, grazie sempre per il lavoro che fai :)

Credo sia una gran furbizia della comunicazione illuminista, tuttora largamente operante nella mentalità contemporanea: associare - spontaneamente, ma anche molto semplicisticamente - la fenomenologia religiosa alle sovrastrutture che ne regolano alcuni funzionamenti estrinseci (di norma, la porzione “istituzionale” legata alle religioni), finendo per mettere totalmente da parte (e far ignorare) l’aspetto antropologico. - Analisi sempre eccellente. 👍