Ciao, io sono Eugenio Radin e questa è la newsletter in cui parlo di filosofia e argomentazione: uno strumento per pensare e per salvarsi dal naufragio. Oggi parliamo di memoria e della sua trasformazione nell’epoca digitale.

Prima di iniziare ti invito a seguirmi anche sui canali Instagram e TikTok, dove ogni settimana pubblico contenuti di argomentazione e filosofia, e ad iscriverti a questa newsletter per non perdere le prossime uscite!

Cose che ricordo di ricordare

“Enea, fuggito da Troia, approdò nelle coste del Lazio e sposò la figlia del re latino”. Così iniziava la scheda didattica sulla nascita di Roma, incollata sul mio quaderno di storia delle elementari.

Personalmente non ho la più pallida idea di che fine abbia fatto quel quaderno: da quando ho finito la scuola primaria sono passati vent’anni e da allora non l’ho più rivisto. “E allora come puoi essere sicuro che la scheda iniziasse proprio con quelle parole?” chiederete voi, o miei attenti lettori. La risposta è semplice: perché la ricordo ancora a memoria.

Allo stesso modo ricordo a memoria i nomi dei sette re di Roma (ma devo recitarli esattamente in ordine cronologico, come fossero una filastrocca vuota di significato e di concretezza storica). Ricordo il proemio dell’Iliade e le prime nove terzine della divina Commedia. Ricordo il vecchio numero fisso del telefono dei nonni; l’appello della mia classe in ordine alfabetico; la promessa scout.

Ricordo che nell’ottobre del 1492 Colombo ha avvistato le coste di un nuovo continente; che il 4 luglio del 1776 le colonie fondate su quella stessa terra si sono proclamate indipendenti, salvo poi capitombolare in una sanguinosa guerra civile tra il 1861 e il 1865.

Ricordo anche che “are, ere e ire l’acca fan fuggire”; le tabelline delle moltiplicazioni, le coniugazioni latine e tutti gli indirizzi di casa dove abitavano da bambini i miei migliori amici. Ricordo di ricordare molte altre cose ancora, alcune delle quali, oggi, non mi sono più di alcuna utilità.

Eppure non saprei recitare il numero di cellulare della mia compagna (anche se lei ricorda il mio e non manca occasione per farmelo notare, nel tentativo di indurmi a un senso di colpa tipicamente maschile). Sono dubbioso quando devo riportare le date precise di avvenimenti politici recenti e vivo nel costante terrore di dimenticarmi di qualche compleanno o di qualche ricorrenza importante. A volte ho l’impressione di non ricordare nulla di libri letti solo pochi anni fa e ogni volta che preparo un piatto un po’ più complesso del solito, devo andare a ricontrollare la ricetta. Nonostante ciò, non ho problemi di memoria. Anzi, credo comunque di avere una buona memoria. E allora perché succede questo?

Perché tutte queste informazioni non ho mai dovuto impararle. Grazie a internet, le ho sempre trovate con un semplice click.

La memoria come argomento filosofico

La memoria è, per me, un argomento estremamente interessante. Rimango affascinato quando scopro che nel Medioevo era normale che un frate conoscesse a memoria tutti i vangeli (a memoria? Ma davvero?); le persone dotate di memorie prodigiose, come Pico della Mirandola o Umberto Eco, destano in me una riverenza mista a timore, simile a quella che proverei di fronte a una creatura non del tutto umana.

Al tempo stesso (per quanto ogni malattia rappresenti una sventura) ho l’impressione che le malattie della memoria portino con sé una carica tragica particolarmente profonda, e quando ho letto certi racconti di Oliver Sacks su pazienti affetti da Alzheimer ho avvertito la stessa potenza drammatica di certe opere di Shakespeare.

Ma al di là dei miei bizzarri interessi, non vi sto parlando di memoria solo per diletto. Ve ne sto parlando perché ritengo che quello della memoria sia, al giorno d’oggi, uno dei temi più importanti per la riflessione filosofica.

Ricordate ciò che ho affermato poco fa? Nell’era del web non abbiamo più bisogno di imparare fatti e nozioni: grazie a internet, li abbiamo sempre a disposizione. La rubrica ricorda tutti i contatti al posto nostro; Wikipedia può consegnarci in ogni momento l’informazione che stavamo cercando e la nostra galleria può creare autonomamente compilation dei migliori momenti vissuti nell’ultimo anno.

Esattamente come era successo cinquecento anni fa con l’invenzione della stampa (grazie alla quale i frati hanno smesso di imparare a memoria il vangelo), oggi il web sta profondamente cambiando il nostro rapporto con la memoria. E se non riflettiamo con la dovuta attenzione su questo cambiamento, rischiamo di esserne travolti.

Lungi dal voler dare una trattazione esaustiva, che richiederebbe altri spazi e altri livelli di profondità, vorrei comunque lasciarvi un paio di spunti che ci aiutino a ragionare sullo stravolgimento nel quale stiamo già vivendo.

Il divieto di dimenticare

Potrebbe esistere, oggi, Il conte di Montecristo? Proviamo a riscriverne la trama, ambientandola ai giorni nostri: Edmond Dantes, dopo essere stato ingiustamente accusato dai suoi compagni, viene condannato all’ergastolo. Una volta fuggito dal carcere (approfittando di un blackout informatico dovuto alla mala gestione del sistema penitenziario) cerca di far perdere ogni traccia di sé per trasformarsi nel vendicativo conte di Montecristo.

Purtroppo però il suo piano fallisce miseramente: alcune videocamere di sicurezza con sistemi di biometria installate nella villa di Danglars rivelano una somiglianza con i dati del Face-ID del vecchio Edmond. Il sospetto si acuisce quando una mail notifica che di recente è stato effettuato un accesso sospetto al profilo Instagram dantes_97 nei pressi di Roma.

In poco tempo il complotto viene svelato: la banca ha notato versamenti sospetti dall’app Inbank del Conte verso conti correnti legati alla malavita romana e ha contattato la finanza. Edmond viene condotto in un carcere di massima sicurezza iper-tecnologico, dove trascorre il resto dei suoi giorni leggendo vecchi romanzi di Dumas e pensando a come sarebbe andata la sua storia se fosse vissuto in quell’epoca romantica.

Questo simpatico esperimento narrativo ci serve per riflettere sul fatto che, rispetto a pochi decenni fa, sembriamo aver perso la possibilità di dimenticare. Far perdere le tracce del proprio passato è diventata un’impresa ardua, da affidare ad agenzie specializzate. L’oblio è diventato un diritto sempre più difficile da ottenere.

I social network mantengono la memoria immemore delle nostre bravate adolescenziali; svelano ai nostri amici e ai nostri partner dove eravamo e con chi; suggeriscono a dirigenti d’azienda e a responsabili del personale mille motivi per cui potremmo non corrispondere al “profilo professionale che stavano cercando”; rendono attuali le nostre opinioni politiche di vent’anni fa.

In paesi come la Cina, che hanno poco amore per i principi libertari e democratici, le nuove tecnologie dell’informazione stanno già formando il sistema nervoso di un Grande Fratello statale, di fronte al quale non esiste più alcun tipo di privacy, né alcuna vita privata - di fronte al quale, un giorno, un vecchio tweet compromettente avrà molto più valore di una promessa di fedeltà.

D’altro canto, bisogna dire, siamo noi stessi ad aver troppa poca coscienza della “società dello spettacolo” nella quale viviamo: chiudiamo le tende della camera ma dimentichiamo di chiudere la webcam; pubblichiamo sui nostri profili affermazioni che in classe, in ufficio, in tribunale non diremmo mai, senza renderci conto che i nostri professori, i nostri titolari, il giudice che esaminerà le nostre colpe stanno già prendendo nota.

Nessuno dimenticherà mai più. Questo però è solo un lato della medaglia.

L’incapacità di ricordare

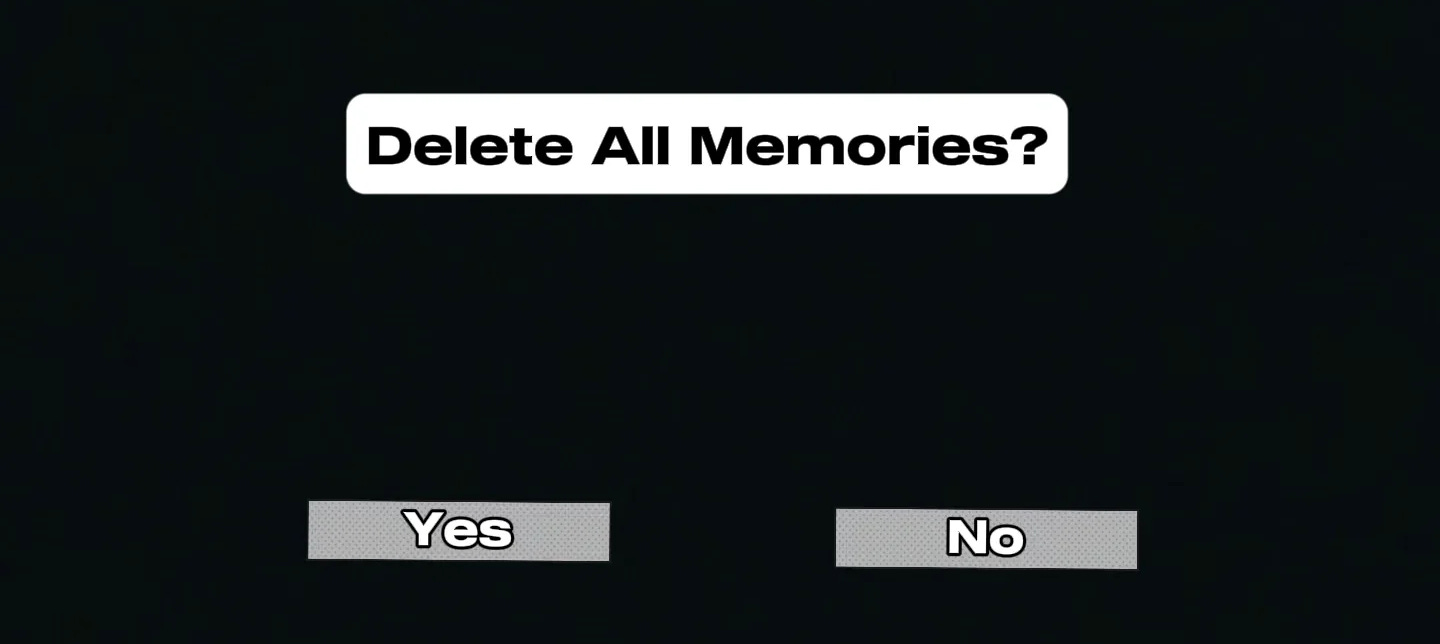

L’altro lato è paradossalmente opposto al primo: se la memoria si conserva a prescindere dalla nostra volontà, parallelamente a questo processo la nostra memoria si indebolisce. Se da un certo punto di vista tutto si conserva, dall’altro punto di vista nell’era di internet tutto viene perduto.

Pensiamo alle vecchie foto di famiglia. Quanti di noi custodiscono album della propria infanzia, realizzati con vecchie macchine analogiche dove ogni scatto era prezioso e andava sapientemente studiato? Bene. Quanti invece conservano foto inerenti agli ultimi dieci anni? Molte meno persone, credo.

Il fatto di poter scattare infinite foto e di averle sempre a disposizione nella memoria del proprio smartphone, ci fa dimenticare la precarietà di quella memoria. Nonostante i più recenti sistemi di stoccaggio permettano di salvare in cloud i propri file, spesso i nostri dati hanno la stessa durata dell’hardware in cui sono salvati. Cambiando telefono perdiamo foto, contatti, note e una miriade di altre informazioni che finiranno presto nel dimenticatoio del web.

E se anche fossimo così premurosi da salvare ogni cosa du Drive, Dropbox o su altri strumenti simili, il discorso cambierebbe di poco: se salvo decine di migliaia di foto all’anno, quando mai me ne ricorderò? Quando mai le ritroverò? Posso davvero affermare di aver memoria di quei ricordi?

Allo stesso modo il fatto di non dover più imparare date, nomi, fatti, avvenimenti, ecc. alleggerisce il carico della fatica e della noia legata allo studio nozionistico, ma ci priva allo stesso tempo di importanti punti di riferimento, rendendoci naufraghi della storia e dello spazio. Ci sembra di poter sapere tutto, ma non sappiamo più nulla. Faccio un esempio per spiegarmi meglio: quando visitiamo Roma, possiamo certamente cercare su Google le informazioni sulle rovine imperiali, sulle architetture vaticane, sui dipinti di Michelangelo e di Raffaello. Ma se conosciamo poco o nulla della storia che ha coinvolto la città, se non sappiamo chi fosse Michelangelo e non sappiamo distinguere un’opera classica da un’opera barocca, il nostro sguardo sarà inevitabilmente più cieco.

E non cercheremmo nemmeno quelle informazioni che ci mancano, perché non ci renderemmo nemmeno conto di non saperle! Esattamente come le foto salvate in drive, esse riposano in un bagaglio culturale di cui abbiamo scordato l’esistenza.

Si potrebbe proseguire, ma vorrei cercare di mettere un punto. Una riflessione importante mi sembra sia questa:

perché delle informazioni acquistino valore e non si perdano nel mare magnum dei dati (vale a dire: perché le informazioni si trasformino in conoscenza memorizzata), bisogna che vengano selezionate, rivestite di un senso e inquadrate all’interno di una narrazione personale o collettiva. Se non vogliamo correre il rischio di perdere ogni memoria, dobbiamo cercare di capire che cosa vogliamo preservare e a quale memoria vogliamo affidare tutto ciò.

Alcune importanti domande su cui riflettere

Ecco allora una lista (non esaustiva) di interrogativi che il problema della memoria ai tempi del web apre per una futura indagine filosofica:

Cosa significa, in un tempo in cui tutto permane nell’etere, avere memoria?

Qual è il valore da attribuire alla memoria per la nostra vita individuale e collettiva?

A chi vogliamo affidare il compito di selezionare, dare senso e preservare le informazioni da ricordare?

Qual è lo spazio della libertà in una società i un cui le tecnologie dell’informazione memorizzano tutto ciò che ci riguarda?

In che modo sono collegate la memoria dei miei dati e la mia identità presente?

L’oblio è un diritto che va tutelato?

Per fondare un’etica della società digitale sarà fondamentale che queste domande abbiano, se non una risposta, per lo meno uno spazio di riflessione.

Grazie per avermi letto fin qui, se vuoi puoi farmi sapere che ne pensi rispondendo a questa mail: leggerò con piacere il tuo commento. Ricordati anche che puoi condividere questa newsletter con i tuoi amici e conoscenti, in modo da aiutarmi a diffondere il mio progetto!

Sono convinto che il cinema (e l’arte in generale) possa aiutarci a riflettere su temi filosofici anche da una prospettiva diversa. E i film che hanno come tema quello della memoria sono in effetti moltissimi.

Quelli che vi suggerisco oggi non sono necessariamente i migliori, ma a parer mio si prestano particolarmente bene alla visione filosofica.

Qualora non li aveste mai visti, quindi, vi invito a rimediare ed eventualmente a suggerire voi stessi (come commento alla newsletter) altri titoli che si prestano a questo tema.

Il titolo più ingeneroso della storia del cinema: Se mi lasci, ti cancello. Ho evitato di vederlo per anni perchè pensavo fosse una commedia romantica cheap...invece...

Molto interessante, il gioco delle coincidenze vuole che stia leggendo "Tutto il blu del cielo" di Mélissa da Costa, romanzo che tratta il tema della memoria e, soprattutto, della sua perdita.