Ciao, io sono Eugenio Radin e questa è la newsletter in cui parlo di filosofia e argomentazione: uno strumento per pensare e per salvarsi dal naufragio. Oggi parliamo di sentimenti e dello strano ruolo che essi hanno avuto nella filosofia.

Prima di iniziare, però, un’importante nota: produrre contenuti di qualità costa tempo e fatica. Se vuoi sostenere il mio progetto puoi iscriverti alla newsletter: per te è un gesto completamente gratuito, ma per me è molto prezioso! Grazie.

Alla ricerca dell’atarassia

Dovremmo diffidare dei sentimenti? Se guardiamo alle vicende della filosofia è facile accorgersi come spesso l’emotività abbia giocato il ruolo dell’antagonista in quella grande avventura che è la storia del pensiero. La filosofia, intesa non soltanto come materia di studio ma come pratica di vita buona, si è spesso caratterizzata come l’esercizio della razionalità (o della virtù) e come il tentativo di moderare l’influsso dannoso delle passioni sull’animo.

Rabbia, desiderio, voluttà, piacere, invidia… salvo rare deviazioni romantiche, i saggi di ogni epoca ci hanno insegnato che colui che si lascia guidare da questi cattivi condottieri è quanto di più distante ci sia dal filosofo, dall’uomo virtuoso.

Gli epicurei, gli stoici e gli scettici che animavano le comunità mediterranee della tarda età imperiale parlavano di atarassia: cioè di quella insuperabile tranquillità dell’animo ottenuta tramite il dominio sulle emozioni. Il concetto ha un sapore orientale: richiama lontanamente le quattro nobili verità della tradizione buddhista, secondo cui l’embrione di ogni dolore sta nella nostra brama per ciò che è transitorio e secondo cui la liberazione dal dolore coincide appunto con la liberazione da quei desideri incontinenti che disturbano la quiete della nostra interiorità.

Anche là dove lo spettro di un qualche sentimento fa capolino tra le predicazioni di questi dotti sapienti, esso viene svuotato da ogni forma pulsionale per trasformarsi in una figura di puro raziocinio. È il caso dell’amicizia, che finisce per combaciare con la filo-sofia, cioè con l’amore per la stessa conoscenza (intesa naturalmente come conoscenza razionale).

Il distacco come massima virtù

Ma non sono soltanto gli antichi a predicare lo scollamento dalla sfera emotiva: il misticismo medievale fa proprio l’ideale della áskēsis, dell’ascesi, cioè del graduale distacco dai desideri del mondo e dai piaceri della vita materiale. Il grande Meister Eckhart parlerà del distacco come della più grande tra tutte le virtù:

Il vero distacco in null’altro consiste se non nel fatto che lo spirito permane insensibile a tutte le vicissitudini della gioia e della sofferenza, dell’onore, del danno e del disprezzo, quanto una montagna di piombo è insensibile a un vento leggero. Questo distacco immutabile conduce l’uomo alla più grande uguaglianza con Dio1.

L’età moderna, da Cartesio a Spinoza non fu meno attenta alla moderazione delle passioni; l’Illuminismo cercò di imporre la razionalizzazione geometrica del mondo e persino durante il regno del Romanticismo non mancarono figure, come quella di Schopenhauer, secondo le quali l’unica salvezza dal dolore consisteva appunto nell’ascesi a-patica. Infine, con la rivoluzione psicanalitica di Freud, le pulsioni si sono trasformate in veri e propri agenti patogeni, consegnando alla pratica medica e scientifica la vittoria sui sentimenti.

L’appello all’emotività

C’è effettivamente un rischio nell’abbandonarsi all’emotività. Lo sa bene chi studia la dialettica e l’arte dell’argomentazione, dove sono decine gli errori codificati che consistono nell’impiego dei sentimenti in modo scorretto.

L’appello alla paura, l’appello all’orgoglio, l’appello all’amicizia, l’appello alla colpa o alla vergogna sono tutte forme di fallacie argomentative ampiamente utilizzate nei discorsi quotidiani, il cui effetto è quello di compromettere e di peggiorare la qualità del dibattito pubblico (ne ho parlato anche all’interno del mio libro: Argomentare, Watson!).

Come spiegano Calemi e Paolini Paoletti:

In generale, si può affermare che, quanto più l’appello alle emozioni prende il posto della giustificazione razionale delle tesi sino a diventare la ragione principale (se non l’unica) per accettarle o respingerle, producendo così una diversione sulle emozioni, tanto più si potrà parlare di un loro uso fallace2.

Qualche esempio? Dire: “Installa questo antivirus: il tuo computer è minacciato!” è una forma (con cui tutti noi abbiamo avuto a che fare) di appello alla paura; dire “Se sei un vero amico, dovresti prestarmi dei soldi” è un fallace ricorso all’amicizia.

Anche se non siamo interessati alla filosofia, dunque, dovremmo prestare particolare attenzione ai sentimentalismi, che ogni giorno vengono utilizzati da influencer, politici e commercianti di ogni sorta per farci prendere delle decisioni bypassando il vaglio della ragione.

I sentimenti filosofici

Chiaramente quella che avete appena letto è una semplificazione. Per quanto sia vero che la maggioranza dei filosofi hanno guardato con sospetto alla sfera emotiva, esistono alcuni pensatori (da Pascal a Nietzsche) per i quali le passioni hanno invece un ruolo cardine nella nostra esistenza, e per fornire un quadro completo avrei dovuto parlare anche di essi.

Ma al di là di ciò, il mio sospetto (su cui vorrei richiamare la vostra attenzione) è forse più radicale. Ho infatti l’impressione che esistano alcune emozioni (pure reazioni incontrollate intendo, che solo in un secondo momento possono essere razionalizzate) che non solo sono positive per la filosofia, ma che, anzi, si pongono spesso alla testa, alla guida della stessa ricerca filosofica. Esistono insomma, a parer mio, dei sentimenti filosofici che, se adeguatamente indirizzati, possono assumere un ruolo fondamentale nelle nostre vite.

Non posso qui trattare esaustivamente di questi sentimenti. Mi limito ad elencarne alcuni: il sentimento morale; la gioia (che è un qualcosa di diverso dalla felicità); l’angoscia; la nostalgia…

Se qualcuno di voi abita nei pressi di Palermo, questo sabato (23 novembre) alle 17.00, terrò un intervento al Keynes Institute durante il quale cercherò di parlare di alcune di esse. L’evento è gratuito e vi invito a partecipare!

Per tutti coloro che non potranno esserci, vorrei qui provare ad accennare a quello che è forse il più importante tra tutti i sentimenti filosofici: la meraviglia.

Senza meraviglia non c’è filosofia

È proprio uno dei più importanti filosofi della cultura occidentale, il “maestro di color che sanno”: il sommo Aristotele, a parlarci dell’importanza della meraviglia per la filosofia. Lo fa nel primo libro di quel testo cardine che è la Metafisica, nel quale scrive:

Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito giunsero a porsi problemi sempre maggiori. […] Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere3.

Per comprendere a pieno questo passaggio, è fondamentale una specifica. Il termine greco utilizzato da Aristotele è thauma, che anche se viene comunemente tradotto con “meraviglia” ha un significato più ampio e profondo. Thauma potrebbe infatti ugualmente essere tradotto con terrore.

Aristotele, insomma, non ci parla di una meraviglia apollinea, all’acqua di rose. Non ci parla di una gioiosa sorpresa, di una curiosità innocente. Egli ci insegna, piuttosto, che all’origine del filosofare, c’è un angosciante stupore. Di fronte a cosa? Di fronte alla vita stessa, di fronte alla realizzazione della propria ignoranza nei confronti del mondo.

È proprio da lì, da quel sentimento in-comprensibile di thauma, che l’uomo inizia a filosofare, nel tentativo di colmare o di dare senso alla propria finitudine.

Nel suo piccolo, il thauma è quello stupore che prova il bambino di fronte alla neve, al fuoco e agli altri accadimenti naturali - quello stupore che lo porta a chiedere mille assillanti “perché?”; che lo rende curioso; che lo spinge a ricercare la migliore risposta grazie alla quale dar senso a quanto egli ha percepito.

Più in grande, il thauma è quell’emozione che ci lascia sbigottiti di fronte all’abisso della morte, di fronte all’origine dell’universo, di fronte al mistero della coscienza, di fronte all’ineffabilità del tempo. Quell’emozione che ci spinge a cercare un rimedio (un pharmakon, direbbero i greci, e non a caso, nel Simposio, Platone definisce proprio così la filsofia: come pharmakon) che si ponga tra la nostra ignoranza e il nostro desiderio di conoscenza.

Certo: la meraviglia non rappresenta l’origine soltanto della filosofia. Anche la scienza, l’arte, il mito provengono da essa. Ma seppure il sentimento non possa fornire il principium individuationis, né possa in alcun modo costituire il metodo d’indagine del nostro filosofare, non possiamo non riconoscere che tutta quella grande avventura del pensiero di cui parlavamo all’inizio si basa su uno sconvolgimento emotivo che non sarebbe saggio eliminare.

Grazie per avermi letto fin qui! Se vuoi puoi farmi sapere che ne pensi rispondendo a questa mail: leggerò con piacere il tuo commento. Ricordati anche che puoi condividere questa newsletter con i tuoi amici e conoscenti, in modo da aiutarmi a diffondere il mio progetto! E ora veniamo al consiglio della settimana.

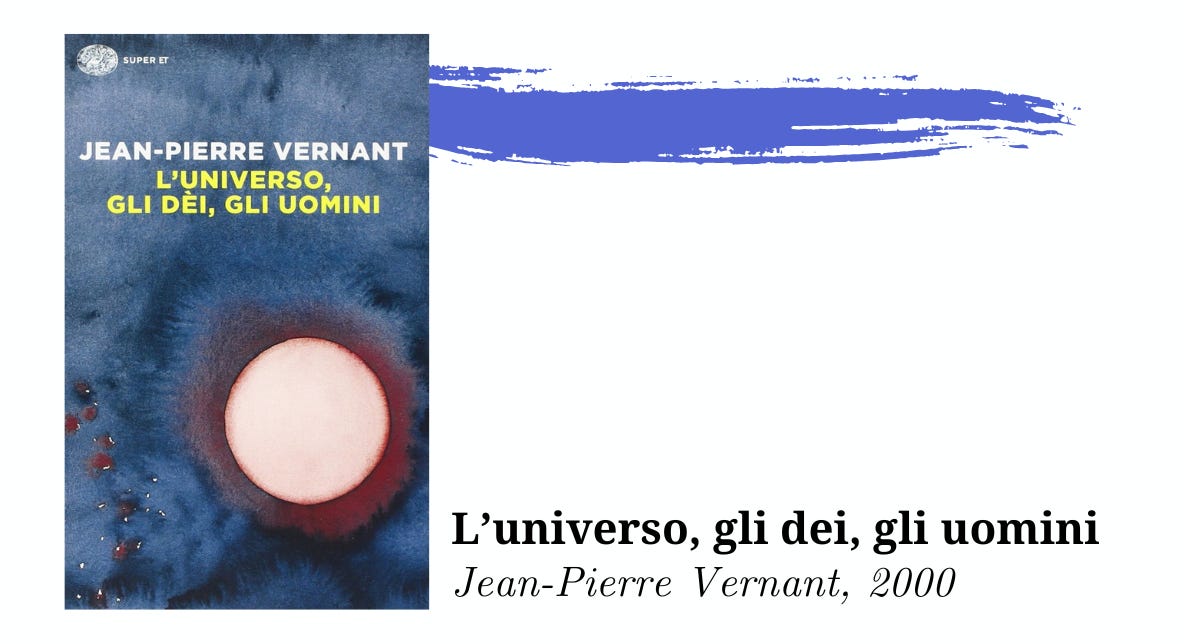

Una delle più importanti risposte alla meraviglia che la nostra civiltà abbia elaborato è senz’altro quella del mito. Per secoli la mitologia ha fornito un orizzonte di senso entro cui gli uomini potevano costruire la propria esistenza e anche se oggi il pensiero scientifico si è sostituito al pensiero mitico, ciò non toglie che nelle grandi storie sull’universo, sugli dei e sugli eroi del passato, ci siano ancora molti insegnamenti che possiamo far nostri.

In questo libro (che lessi con piacere durante il primo anno di liceo!) uno dei più grandi grecisti contemporanei racconta in modo narrativo quelle storie che, oltre a rappresentare una reazione al thauma dell’esistenza, rappresentano anche le radici della nostra civiltà!

Se vuoi aiutare il mio progetto di divulgazione, puoi acquistare il testo anche dalla mia vetrina Amazon. Per te il prezzo rimarrà invariato, ma una piccola percentuale mi verrà riconosciuta dalla piattaforma.

Grazie e buona lettura!

Meister Eckhart, Del Distacco, in Id. Dell’uomo nobile, Adelphi 1999, pp. 135-136

Francesco F. Calemi, Michele Paolini Paoletti, Cattive argomentazioni: come riconoscerle, Carocci 2015, p.81

Aristotele, Metafisica, Bompiani 2014, p. 11

Interessante riflessione. Peccato non essere a Palermo … Non è che Le va di venire a “proseguire” la stessa riflessione anche a Roma?

Penso che non esiste un pensiero che non sia condotto senza sentimenti. Quel pezzo della realtà che abbiamo fatto scelta per capire è guidato per nostra soggetività. Sempre è un soggeto conoscente e quel soggeto è pieno di sentimenti. (Scusa si il mio scritto non va bene. sai che sono di Argentina!)